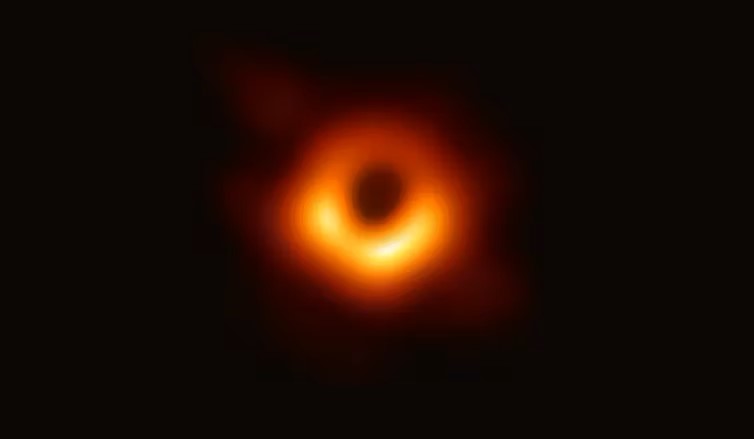

Nell’ultimo decennio, gli astronomi hanno fatto progressi straordinari nella comprensione dei buchi neri, quei misteriosi e affascinanti entità cosmiche. Abbiamo assistito alla prima immagine mai catturata dell’orizzonte degli eventi di un buco nero e rilevato le onde gravitazionali prodotte dalla fusione di questi mostri spaziali. Ma una delle domande più affascinanti che ancora rimangono senza risposta è: come si formano i buchi neri?

Le stelle e la loro fine

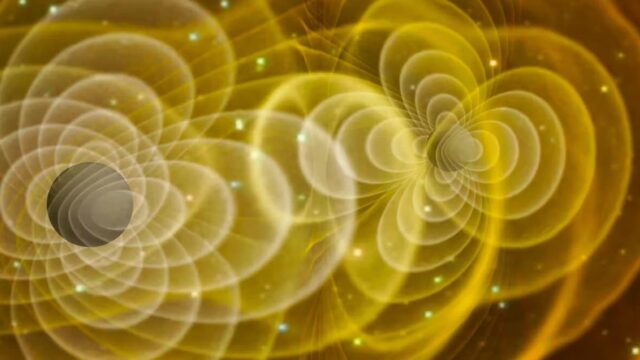

Per capire come si formano i buchi neri, dobbiamo iniziare dal punto iniziale: le stelle. La stragrande maggioranza dei buchi neri si forma a partire dal collasso del nucleo di una stella massiccia. Le stelle sono incredibili reattori nucleari che producono energia attraverso reazioni termonucleari, in particolare la fusione di idrogeno ed elio. Queste reazioni mantengono una stabilità strutturale all’interno della stella, impedendole di collassare sotto la propria gravità.

Tuttavia, come tutte le cose, le stelle esauriscono il loro carburante. Quando una stella massiccia, con almeno 10-20 volte la massa del nostro Sole, termina le reazioni nucleari all’interno del suo nucleo, si verifica un evento drammatico. Il nucleo della stella inizia a collassare sotto l’incredibile forza di gravità. Questo collasso, a sua volta, può portare a uno dei due possibili risultati: la formazione di una supernova o di un buco nero.

Supernova: un esplosione cosmica

La maggior parte delle volte, quando una stella collassa, il nucleo condensa rapidamente in un oggetto estremamente denso chiamato “stella di neutroni“. Questo processo è accompagnato da una reazione a catena che si propaga attraverso gli strati esterni della stella, generando un’esplosione cataclismica conosciuta come supernova. Le supernove sono tra i fenomeni più luminosi dell’universo, e possono brillare con intensità superiore a una galassia intera per un breve periodo.

Durante una supernova, gli strati esterni della stella vengono scagliati nello spazio circostante a velocità impressionanti. Questi strati espulsi possono diffondere elementi pesanti in tutto l’universo, contribuendo alla formazione di nuove stelle, pianeti e persino della vita. La stella di neutroni rimane al centro della supernova, e non è altro che una densa sfera di neutroni, da cui prende il nome.

Il cammino verso l’oscurità

Ma cosa accade quando la stella madre è ancora più massiccia, con una massa compresa tra 20 e 50 volte quella del Sole? In questo caso, il collasso non si ferma alla formazione di una stella di neutroni. La gravità continua a comprimere la materia, senza alcuna forza con cui contrastare l’implacabile attrazione gravitazionale.

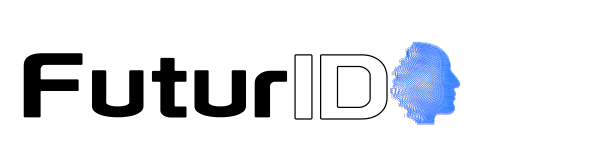

Quando la stella supermassiccia collassa sotto il suo stesso peso, il risultato è una singolarità gravitazionale – la creazione di un buco nero. Questo processo è una delle manifestazioni più estreme delle leggi della relatività generale di Einstein. Una singolarità è un punto dell’universo in cui la densità è infinita, e la gravità è così intensa da curvare lo spazio e il tempo stessi in modo estremo. La superficie oltre la quale nulla può sfuggire al crollo gravitazionale di un buco nero è chiamata “orizzonte degli eventi“.

Orizzonte degli eventi: Il punto di non ritorno

L’orizzonte degli eventi di un buco nero è una regione delimitata entro la quale la gravità è così intensa che nulla, neanche la luce, può sfuggire. Questo rende i buchi neri invisibili all’osservazione diretta. Tuttavia, la loro presenza può essere rilevata tramite gli effetti gravitazionali che esercitano sugli oggetti circostanti, o attraverso l’osservazione delle radiazioni emesse da materia in caduta nell’orizzonte degli eventi.

L’orizzonte degli eventi è come una barriera invisibile che rappresenta il punto di non ritorno per qualsiasi cosa cada in un buco nero. Una volta oltrepassato, nulla può sfuggire alla sua inevitabile caduta verso il centro del buco nero, la singolarità. Questa è una delle ragioni per cui i buchi neri sono così affascinanti e misteriosi – rappresentano una sorta di punto di non ritorno cosmico, un luogo dove le leggi della fisica diventano bizzarre.

Il contributo delle stelle Wolf-Rayet

Le stelle Wolf-Rayet, nominate in onore degli astronomi Charles Wolf e Georges Rayet che le scoprirono, svolgono un ruolo cruciale in alcune delle teorie più recenti sulla formazione dei buchi neri. Queste stelle sono estremamente massicce e luminose, con venti stellari incredibilmente potenti che spazzano via i loro strati esterni.

Le stelle Wolf-Rayet sono note per avere masse così elevate che alla fine della loro vita potrebbero collassare direttamente in buchi neri, senza passare attraverso la fase di supernova. Questo perché la loro intensa perdita di massa può far sì che l’oggetto centrale raggiunga la massa critica per il collasso in un buco nero prima che le reazioni nucleari si esauriscano. Questo potrebbe spiegare la formazione diretta di buchi neri da stelle massicce.

Osservazioni recenti e nuove teorie

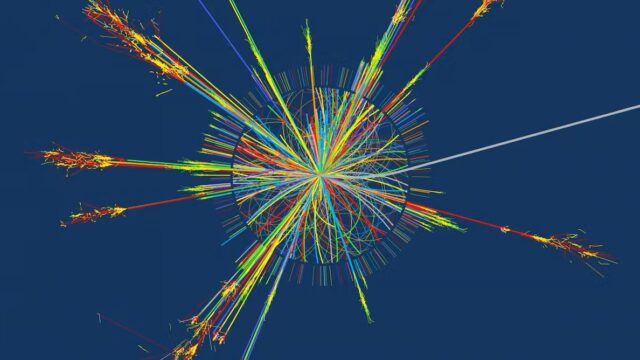

Recentemente, gli astronomi hanno fatto progressi significativi nell’osservazione di eventi che potrebbero essere collegati alla formazione dei buchi neri. In due occasioni, nel 2019 e nel 2021, sono state osservate esplosioni rapide e sfuggenti che sembrano essere correlate alla nascita di buchi neri. Questi eventi, simili in alcune caratteristiche ai lampi gamma di lunga durata, hanno sollevato nuove domande e portato alla luce nuove teorie sulla formazione dei buchi neri.

Gli astronomi utilizzando la spettroscopia, una tecnica che scompone la luce in diverse lunghezze d’onda, hanno analizzato la composizione delle stelle coinvolte in questi eventi. Sorprendentemente, hanno scoperto che lo spettro era simile a quello delle stelle Wolf-Rayet, le stesse stelle che potrebbero collassare direttamente in buchi neri senza passare attraverso una supernova. Questa scoperta è affascinante poiché suggerisce che le esplosioni osservate potrebbero essere il risultato della formazione diretta di un buco nero da una stella massiccia.

Un punto chiave che supporta questa teoria è il fatto che, a differenza delle tipiche supernove, queste esplosioni sono sfuggenti e non persistono per lungo tempo. Questo è esattamente ciò che ci si aspetterebbe se durante il collasso della stella la maggior parte della materia fosse crollata all’interno del buco nero senza essere espulsa nello spazio circostante.

Tuttavia, c’è ancora incertezza. Alcuni scienziati suggeriscono che queste esplosioni potrebbero essere il risultato di una supernova, ma con la formazione di una vasta nube di polvere che nasconde i detriti radioattivi, spiegando così la loro breve durata. Altri ritengono che possano rappresentare un nuovo tipo di esplosione stellare da una stella che non abbiamo ancora compreso appieno.

Prospettive future e il decennio dei buchi neri

Queste recenti osservazioni ci hanno sicuramente spinto un passo più vicino alla comprensione di come si formano i buchi neri, ma molte domande rimangono senza risposta. Per risolverle, sarà necessario continuare a cercare ulteriori eventi simili. Questo rappresenterà una sfida poiché tali esplosioni sono sfuggenti e difficili da individuare.

Gli astronomi dovranno utilizzare una serie di osservatori diversi in rapida successione per caratterizzare queste esplosioni. Questo approccio includerà l’uso del Zwicky Transient Facility per la scoperta, il Liverpool Telescope e il Nordic Optical Telescope per confermare la loro natura e osservatori ad alta risoluzione come il Telescopio Spaziale Hubble, l’Osservatorio Gemini e il Very Large Telescope per analizzare la composizione degli eventi.

Il futuro sembra promettente per lo studio dei buchi neri. Con l’avvento di nuove tecnologie e l’aumento della capacità di osservazione, è probabile che scopriremo ulteriori dettagli sulla formazione dei buchi neri e risponderemo a molte delle domande che ci tormentano da decenni.

I progressi nei campi della fisica, dell’astronomia e delle tecnologie osservative stanno aprendo nuove strade per esplorare gli oggetti più enigmatici dell’universo. Ciò che è certo è che ogni passo avanti nella comprensione dei buchi neri ci avvicina un po’ di più alla rivelazione dei segreti dell’oscurità cosmica.